May 28. 2025 - 学院动态

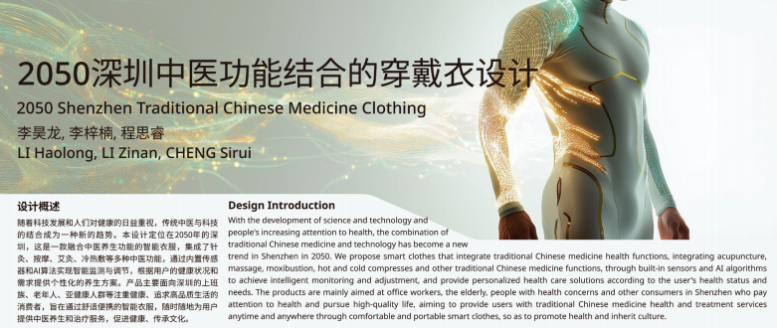

2025 年 5 月 22 日至 26 日,南科大设计学院参展第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会,以「作为“元学科”的设计和作为创新驱动的设计探究」为策展主题,携 19 件前沿研究和教学作品,探讨设计+科技与文化产业的关联,知识对文化产业的启发,以及学术探究对未来产业的引领作用。通过这些学术工作展示,展览提出设计作为“元学科”的定位,希冀为观众带来“何为设计,设计何为”的思考。

南科大设计学院展位

展会首日,南方科技大学创新创意设计学院院长关道文、哈尔滨工业大学国际设计学院未来设计学院特聘院长邱信贤、中国美术家协会平面设计艺委会副主任赵璐、深圳大学艺术学部美术与设计学院院长王方良、深圳技术大学创意设计学院院长霍裕达、北京师范大学(珠海)未来设计学院院长高鹏参加「未来设计教育:AI时代的创新与实践」主题论坛,著名媒体评论人“打边炉”主编钟刚担任主持人。

未来设计教育论坛

创新创意设计学院院长关道文发言

中国(深圳)国际文化产业博览交易会是重要的国家级、国际化、综合性文化产业博览交易会,是获得全球展览业协会(UFI)认证的综合性文化产业博览交易会。现已成长为中国文化产业领域规格最高、规模最大、最具实效和影响力的展会,被誉为“中国文化产业第一展”。

十九组学术工作,诠释设计元学科内涵

本次展览从师生科研和教学工作中精心选取 19 组成果以及正在进行中的探究工作,既涵盖与非遗保护和发展、游戏、文博文旅、文化与大健康等文化产业直接相关的内容,也包含虚拟现实电影、元宇宙、人机共协如等可能对文化产业带来启发,乃至引领未来产业的课题。

(19组展陈列表及简述见文末。)

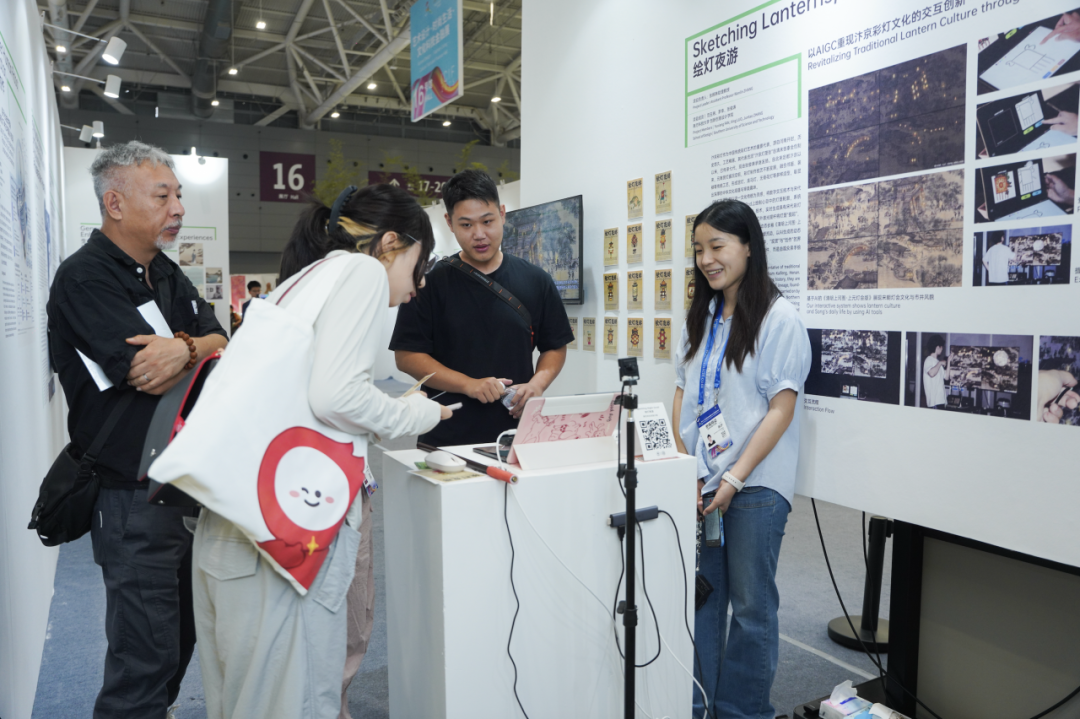

学院研究生在为嘉宾讲解非遗数字化交互作品“绘灯夜游”

本次学院的文博会展陈,是对 “设计 + 科技” 理念的深度践行,也是对 AI 时代设计学术范式转型的前沿探索。学院通过跨学科研究与产业需求的深度耦合,构建了从基础理论到应用实践的创新生态链,既为设计学科注入了科技驱动的新动能,也为应对社会复杂系统可持续发展提供了兼具人文关怀与技术深度的构想和方案。

面向未来,学院将继续以 “设计作为元学科” 的前瞻性视野,聚焦人工智能、虚拟现实、生物医学等前沿领域,深化 “产学研用” 协同创新机制,推动设计学术从高校体系内部走向创新生态构建的范式升级。通过培育更多具备跨学科思维、社会责任感与技术转化能力的复合型设计人才,学院将持续探索设计在连接科技与人、人与自然、知识与经济中的无限可能,为深圳 “世界设计之都” 建设、粤港澳大湾区产业升级乃至全球可持续发展贡献南科大智慧与设计力量。

展陈项目列表

科研项目

1. 虚拟现实电影“基于凝视的剪辑”

项目负责人:助理教授罗涛

2. 设计未来科技与自然:从“一粟”内部展现深圳城市的物质特性

项目负责人:助理教授Marcel Sagesser, Enza Migliore

3. 深圳数字未来的视听猜想

项目负责人:助理教授Marcel Sagesser

4. 如何设计激动人心的力触觉虚拟现实体验

项目负责人:助理教授诸胜宇

5. 彩虹森林:支持孤独症儿童课堂游戏化学习的辅助教学工具设计

项目负责人:助理教授李雪亮

6. TherAIssist:通过人智交互辅助艺术治疗家庭作业与来访者-治疗师协作

项目负责人:助理教授安鹏铖

7. 无界交流:在数字媒体中重构接触即兴的身体边界与互动体验

项目负责人:助理教授张婉琳

8. 绘灯夜游:以AIGC重现汴京彩灯文化的交互创新

项目负责人:助理教授张婉琳

9. 基于社会技术视角探究水下考古机器人的应用

项目负责人:助理教授张婉琳

10. 用于潜水辅助的可重构水下外肢体机器人

项目负责人:助理教授万芳

11. 未来考古:通过客家文化的实例,体验、讨论和测试动态档案

项目负责人:助理教授Enza Migliore

12. 负负得正:为分享压力而设的舞台

项目负责人:助理教授Mirna Zordan

13. 生成式人工智能作为艺术代理:现场展览体验增强

项目负责人:助理教授萧若薇

课程项目

14. 消防主题多人联机非对称对抗游戏:消防GO

学生团队:张金龙、温柔斯、曹烈铖、江雨桐

课程与授课教师:[本科课程:游戏设计]助理教授萧若薇

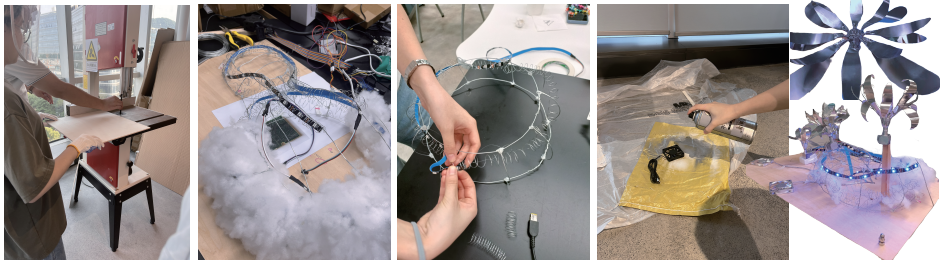

15. 数据神植

学生团队:张露文、徐羽萱、季佳丽

课程与授课教师:[本科课程:声音与感官]助理教授徐秋石

16. 声遇园岭:深圳文化可及性互动声音导览

学生团队:宫喜、汪昱岑

课程与授课教师:[本科课程:声音设计]助理教授Marcel Sagesser、张婉琳

17. 园岭慢漫游: 园岭社区文化可持续发展的服务设计

学生团队:曹烈铖、江雨桐、李福天、赵勇、周奇骏骁

课程与授课教师:[本科课程:服务设计]助理教授张婉琳

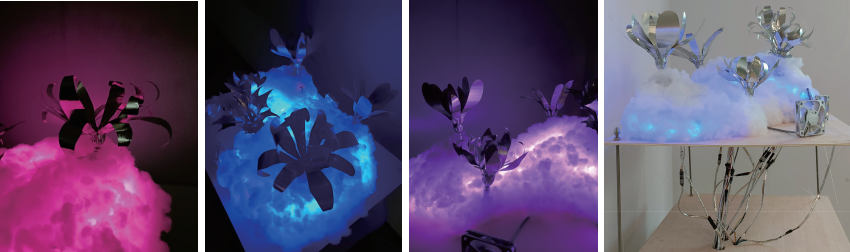

18. 烹饪连接:通过AR增强厨房体验

学生:郑雨瑄

课程与授课教师:[本科课程:个人系统设计-实体]助理教授诸胜宇

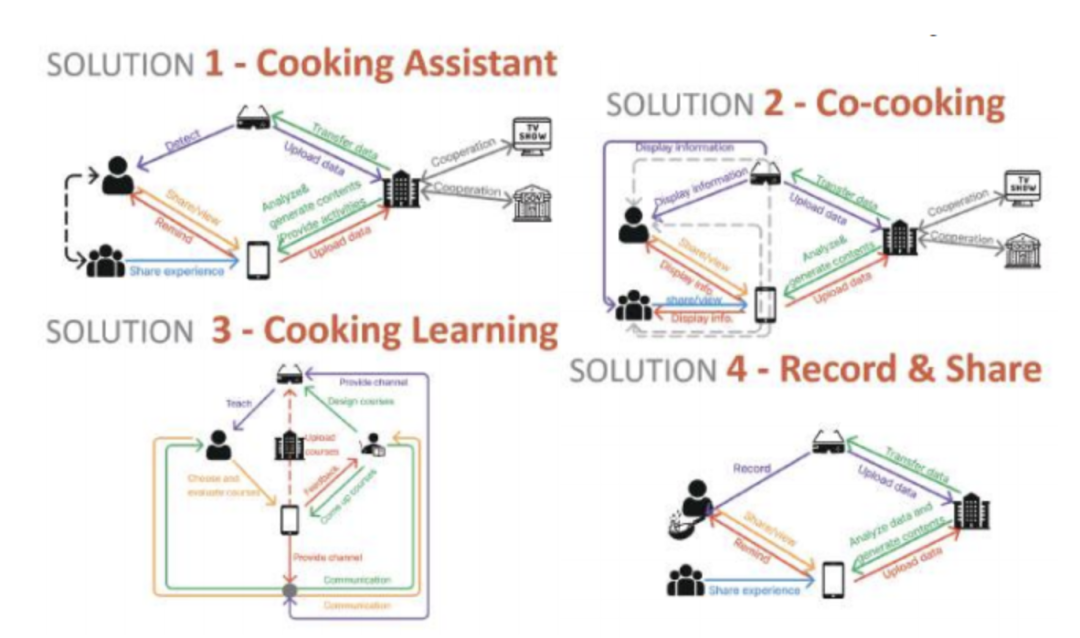

19. 2050深圳中医功能结合的穿戴衣设计

学生团队:李昊龙、李梓楠、程思睿

课程与授课教师:[研究生课程:工业应用和实践中的设计创新-深圳2050]教授何净植

展陈项目简介

以下总结内容为从展陈材料中提取,供稿人、审核人对任何错误负全部责任

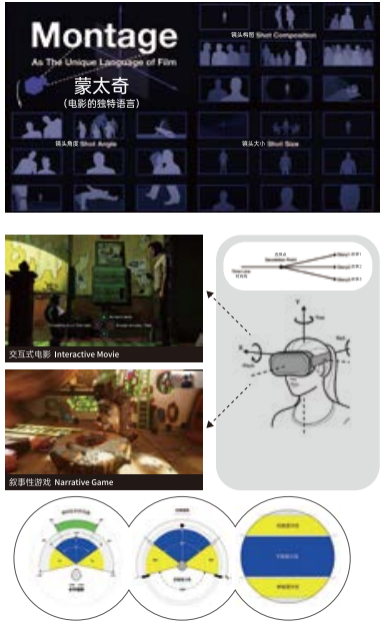

1. 虚拟现实电影“基于凝视的剪辑”

项目负责人:助理教授罗涛

本项目针对影视虚拟现实领域,专注于解决虚拟现实(VR)电影在叙事和剪辑方面因媒介特性带来的问题,探索适应 VR 电影的新剪辑语言和叙事方式。

研究内容与创新

理论探索:研究 VR 媒介对传统电影蒙太奇语言的影响,分析传统剪辑方式在 VR 电影中失效的原因,提出无固定视框的剪辑概念。为 VR 电影领域提出新的剪辑理论和概念,填补了 VR 电影剪辑理论体系的部分空白,推动 VR 电影理论发展。

实践应用:探索基于凝视的剪辑方法,即通过控制观众视线和注意力来构建故事,同时考虑到 VR 中电影与游戏边界融合的趋势,兼顾不同观众对互动性和叙事性的需求。有望为 VR 电影创作者提供新的剪辑方法和叙事工具,提升 VR 电影的创作质量和观众体验,促进 VR 影视产业的发展。

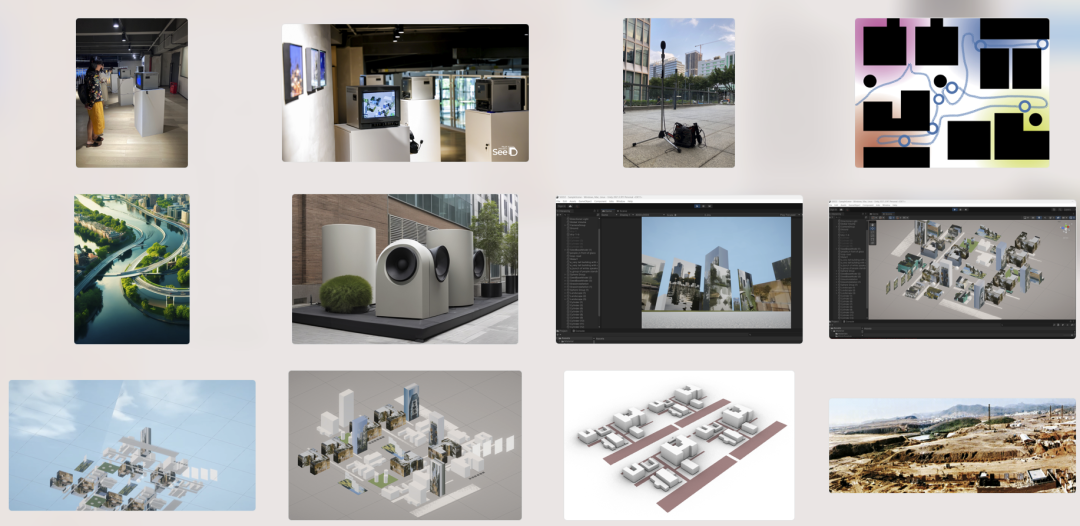

2. 设计未来科技与自然:从“一粟”内部展现深圳城市的物质特性

项目负责人:助理教授Marcel Sagesser,Enza Migliore

本项目是物质性研究小组与声音研究小组联合开展的科技驱动型设计研究,以深圳为样本,通过跨学科方法揭示城市环境的物质混合性与动态演化逻辑。

研究内容与创新

多维度数据采集:对深圳山区城市森林、在建高科技区、传统商业区进行长期采样,构建包含物质、声音、磁场、振动、数字痕迹的复合数据库,解析人类、地质、工业与技术力量如何共同塑造城市物质生态。

思辨性技术整合:结合数据可视化、声音化、微观物质放大等技术,打造沉浸式立方体展览空间,以多模态体验引导观众理解城市作为 “动态集合体” 的本质,突破传统城市研究的单一视角。

创新价值:为城市研究提供 “微观 - 宏观” 联动的分析框架,推动科技与感官体验的结合,启发未来城市形态的前瞻性思考。

3. 碎片与微跃:深圳数字未来的视听猜想

项目负责人:助理教授Marcel Sagesser

本项目是声音研究小组的视听数字媒体艺术研究,以深圳龙岗区为背景,运用人工智能与虚拟现实技术预测城市景观的未来演进。

研究内容与创新:

跨媒介叙事实验:结合AI 算法生成城市模型、360 度声音装置、第一人称视角虚拟漫游,构建 “自然 - 城市”“低技术 - 高科技” 的对比叙事,探讨深圳郊区在大湾区产业升级中的空间转型。

在地性与技术性结合:实地采集龙岗区历史影像、声音数据,通过 AI 预测其 “高科技走廊” 未来数十年的视觉与听觉特征,以三件套装置(户外声景、虚拟漫游、算法摄影)呈现虚实边界的模糊性。

创新价值:拓展 “城市设计 - 数字艺术” 交叉领域,为未来城市可视化研究提供艺术化方法论,揭示技术发展对城市感官体验的潜在影响。

4. 如何设计激动人心的力触觉虚拟现实体验

项目负责人:助理教授诸胜宇

沉浸式设计研究小组聚焦虚拟现实(VR)中的触觉反馈技术,探索如何通过多模态交互增强用户沉浸感,弥补当前 VR 在触觉感知领域的技术短板。

研究内容与创新:

跨学科技术整合:结合硬件开发(如触觉反馈装置)、软件设计(多模态交互系统)、用户体验研究,构建 “数字分身 - 交互 - 环境” 三位一体的触觉增强框架,提升 VR 体验的具身性与情感共鸣。

应用场景拓展:与深圳本地企业合作,利用3D 打印、PCBA 组装、注塑成型等制造技术实现原型量产,推动触觉 VR 在教育、医疗、工业设计等领域的实际应用。

创新价值:为 VR/AR、人机交互(HCI)领域提供触觉设计的系统性方法,促进 “技术 - 感知” 协同创新,开拓沉浸式体验的新维度。

5. 彩虹森林:支持孤独症儿童课堂游戏化学习的辅助教学工具设计

项目负责人:助理教授李雪亮

本项目是X-GROUP 开发的特殊教育辅助工具,针对孤独症儿童的课堂需求,设计基于多感官刺激的游戏化学习系统。

研究内容与创新:

以用户为中心的设计流程:通过与特殊教育学校合作开展迭代测试,观察儿童与伸缩管、模块化组件的互动模式,优化触觉(材质触感)、听觉(清脆声响)、视觉(LED 灯光)的多模态反馈机制。

教育功能模块化:支持颜色匹配、结构搭建、社交协作等活动,教师可通过设定规则将工具融入数学、社交技能等教学目标,同时保留自由探索空间,促进儿童感官发展与主动学习。

创新价值:为孤独症教育、人机交互(HCI)及心理健康设计提供实证案例,验证多感官工具在特殊群体干预中的有效性,推动 “技术 - 教育” 包容性创新。

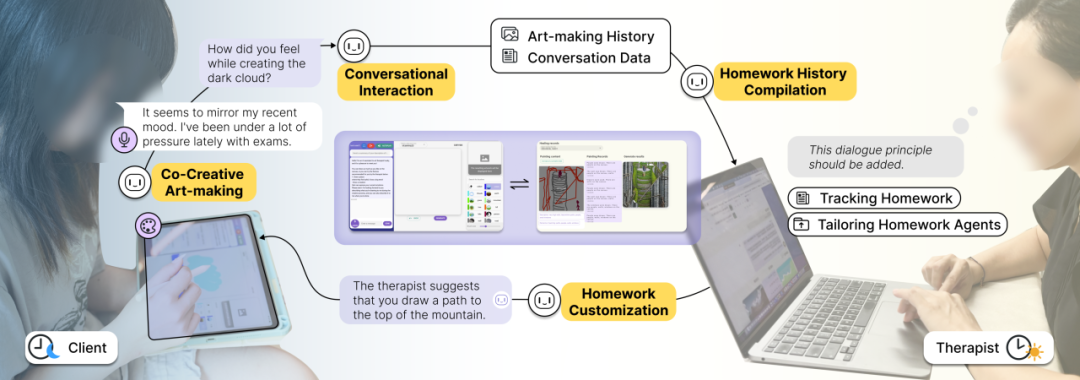

6. TherAIssist:通过人智交互辅助艺术治疗家庭作业与来访者-治疗师协作

项目负责人:助理教授安鹏铖

本项目为ai{DEAL}课题组针对艺术治疗中家庭作业指导与追踪的痛点,开发生成式 AI 驱动的多模态交互系统,支持来访者在日常场景中完成反思性创作。

研究内容与创新:

双端应用架构:来访者端:通过 AI 共创画布(颜色语义映射、低门槛绘画)与大语言模型对话代理,引导情感表达与深度反思。治疗师端:定制 AI 代理对话原则、生成个性化作业主题,并基于 AI 编译的历史数据优化治疗方案。

实证研究:对 24 名来访者与 5 名治疗师的 30 天实地研究表明,系统显著提升作业完成度,且治疗师可通过 AI 工具实现专业风格与技术的融合。

创新价值:打破传统艺术治疗的场景限制,通过 “创作 - 对话” 闭环增强治疗连续性,为远程艺术治疗提供技术范式。将 AI 技术转化为心理治疗的辅助工具,实现艺术创作、言语表达与数据追踪的一体化,推动数字艺术治疗的标准化与个性化发展。

7. 无界交流:在数字媒体中重构接触即兴的身体边界与互动体验

项目负责人:助理教授张婉琳

本项目为韧性文化研究小组的数字艺术研究,探索虚拟空间中的身体互动,将舞蹈即兴理念转化为跨媒介体验。

研究内容与创新:

交互机制:通过实时动作捕捉生成用户数字分身,与预设虚拟舞者或历史用户影像互动,实现 “触碰 - 吸引 / 排斥 - 轨迹响应” 的动态反馈。用户可自定义投影颜色(情感符号)与文字(触碰记忆),增强交互的个性化与叙事性。

技术实现:结合计算机视觉(OpenCV)与投影 mapping 技术,构建虚实融合的沉浸式空间,支持多人跨时间的连续互动(历史影像留存机制)。

文化隐喻:以数字触碰解构实体边界,探讨虚拟社交中的信任建立与情感传递,为数字艺术与互动装置提供 “身体 - 技术” 关系的新叙事视角。

创新价值:将舞蹈即兴的哲学内核转化为可复制的交互模型,证明数字媒介在模拟人类触觉感知与情感交流中的潜力,拓展新媒体艺术的表达维度。

8. 绘灯夜游:以AIGC重现汴京彩灯文化的交互创新

项目负责人:助理教授张婉琳

韧性文化研究小组聚焦宋代汴京彩灯文化的数字化传承,通过人工智能生成内容(AIGC)与沉浸式交互技术,构建 “绘制 - 生成 - 体验” 的文化再生系统。

研究内容与创新:

文化基因提取与技术转化:以 “汴京灯笼张” 七代传承工艺为原型,提炼宫灯、走马灯等造型特征及宋代书画装裱美学,通过 AIGC 算法训练生成符合宋代风格的虚拟灯笼纹样。观众在 iPa1d 绘制灯笼轮廓后,系统实时渲染具有传统纹样的 3D 灯笼模型,实现 “用户创作 + AI 赋能” 的文化再诠释。

沉浸式体验构建:结合红外激光提杆与动态长卷投影,观众通过物理动作 “提起” 虚拟灯笼,触发《清明上河图・上元灯会版》场景的 AI 动态演绎,如流动的灯市人群、闪烁的光影特效。打破传统展览的单向观看模式,使观众成为文化叙事的参与者,实现 “观赏 - 创作 - 交互” 的闭环。

创新价值:以多模态交互融合,构建跨媒介的文化体验链条。运用AI动态叙事生成 根据用户创作内容实时渲染场景,确保每次交互的唯一性与新鲜感。探索 AIGC 在非物质文化遗产活化中的应用范式,证明技术可作为传统工艺与当代体验的桥梁,为故宫、敦煌等文化 IP 的数字化提供参考路径。

9. 基于社会技术视角探究水下考古机器人的应用

项目负责人:助理教授张婉琳

韧性文化研究小组的该课题从社会技术视角探讨机器人在水下考古中的角色定位与协作机制。

研究内容与创新:

跨学科方法论:采用方便抽样与滚雪球抽样,对 7 名技术专家与 3 名考古学者开展深度访谈,通过主题分析提炼人机协作的核心需求。提出机器人的三重辅助角色:“导盲犬”(感官延伸)、“巡逻犬”(安全保障)、“运输员”(作业支持),强调其作为 “辅助者” 而非 “替代者” 的定位。

技术挑战与设计原则:识别感知融合、实时通信、界面直觉化等技术瓶颈,主张工具需兼容现有考古流程(如绘图、记录),并优先保障文物与人身安全。强调团队协作中的信任构建,建议通过自适应任务分配与实时数据同步增强人机协同效率。

创新价值:首次系统性整合考古学实践需求与机器人技术特性,提出 “社会 - 技术” 双维度设计原则,填补水下文化遗产保护的方法论空白。

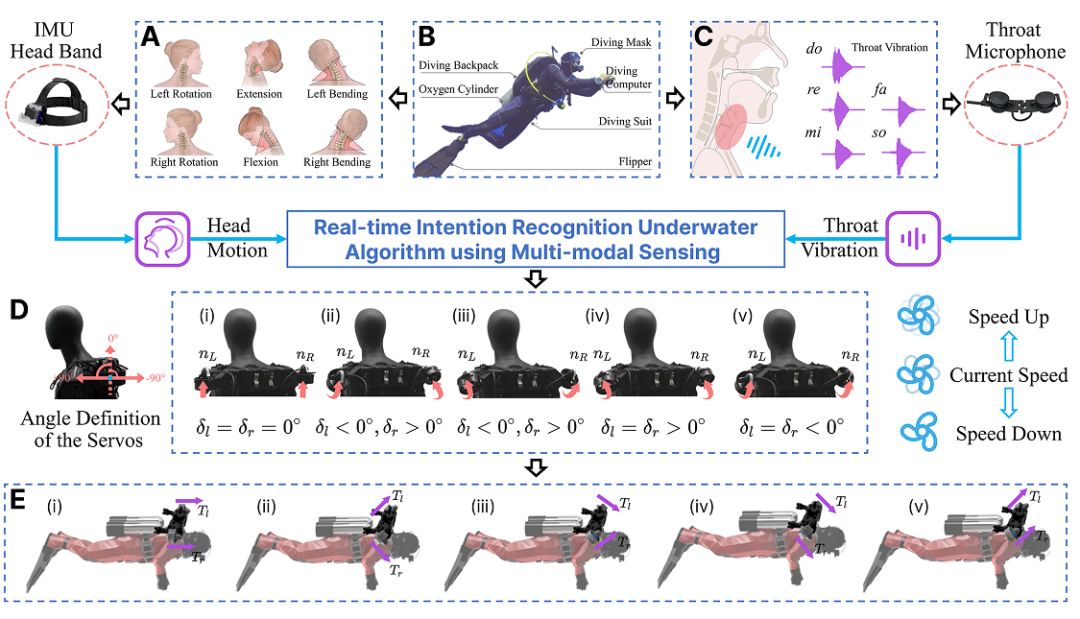

10. 用于潜水辅助的可重构水下外肢体机器人

项目负责人:助理教授万芳

机器智能设计 + 学习实验室项目聚焦潜水员人机协作场景,开发可穿戴外肢体机器人以提升水下作业效率与安全性。

研究内容与创新:

硬件与交互设计:采用碳纤维管与 3D 打印防水壳体,支持手持推进器、可穿戴背负等四种模块化形态,最大作业深度 30 米。通过 IMU 采集头部运动(6 类动作识别)与喉部麦克风振动信号(MFCC 特征提取 + LSTM 分类),实现双手解放的免接触控制。

人机协同策略:基于 VR 仿真环境(Unity+Pybullet)的用户测试表明,多模态交互在复杂任务中降低操作频率 30%,认知负荷随熟练度下降显著。共享控制策略动态分配人机权限,在路径跟踪任务中提升安全性与任务完成效率。

创新价值:服务于商业潜水(如焊接、安装)、科研勘探等场景,通过肢体解放支持多任务并行操作。突破传统水下交互对肢体的依赖,构建 “头部 + 喉部” 的非接触控制范式,为潜水机器人的人机协同提供可复用的硬件与算法框架。

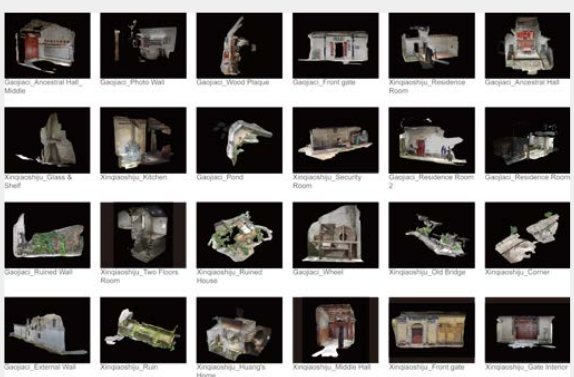

11. 未来考古:通过客家文化的实例,体验、讨论和测试动态档案

项目负责人:助理教授Enza Migliore

物质性研究小组的城市考古与文化遗产研究项目聚焦深圳快速城市化中的文化失忆问题,探索数字技术对传统历史叙事的革新路径。

研究内容与创新:

活态档案库理论:提出 “Living Archive” 概念,通过实体物质遗存与数字技术整合,构建开源、可演化的叙事系统,打破线性历史书写的局限,支持社区参与式考古实践。

技术应用场景:以深圳坪山客家文化为案例,利用AI 算法、社区协同设计重构碎片化记忆,通过虚实交织的叙事场域(如开源 API 驱动的数字平台)实现历史与当代身份的联结。

创新价值:为交互设计、民族志研究及人机交互领域提供 “技术 - 人文” 交叉方法论,挑战传统档案学范式,推动城市遗产研究向动态、参与式方向发展。

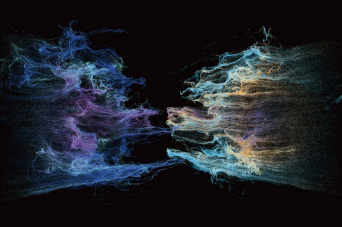

12. 负负得正:为分享压力而设的舞台

项目负责人:助理教授Mirna Zordan

未来空间视觉课题组探索通过响应式环境实现压力共享的交互机制,利用脑电信号(EEG)构建动态系统,可视化并调节参与者的心理压力状态,促进个体间的压力感知与共情。

研究内容与创新:

学科交叉性:融合人机交互、生物医学工程与环境设计,聚焦压力管理的创新解决方案,通过技术手段将抽象的心理状态转化为可感知的物理 / 数字体验。

技术实现:通过 EEG 设备实时监测参与者的脑电信号。开发算法计算压力指数,量化个体压力水平并驱动环境响应。开发压力可视化机制进行响应式环境设计。从脑电信号采集、粒子动态响应到模式生成与消失,形成完整的压力交互闭环。通过对比实验前后的 EEG 数据(如 α、β 波功率变化),验证压力共享机制的有效性。通过参与者反馈分析环境对压力感知的影响,探索技术在心理健康领域的应用潜力。

方法论突破:构建 “测量 - 可视化 - 干预” 的闭环系统,证明环境响应技术可作为心理状态调节的辅助工具,补充现有压力干预手段(如冥想、心理咨询)。探索非语言沟通模式在情绪管理中的作用,为孤独症群体、跨文化交流等场景提供交互设计参考。

创新价值:首次将EEG 信号实时转化为环境交互语言,突破传统生理数据监测的静态模式,实现 “生理状态 - 物理环境” 的动态耦合。提出 “压力共享” 概念,将个体心理状态转化为社会性体验,为压力管理提供新路径。推动生物传感技术与公共空间设计的融合,启发未来 “情绪响应式” 办公、教育场景的创新。

13. 生成式人工智能作为艺术代理:现场展览体验增强

项目负责人:助理教授萧若薇

本项目定位于艺术展览领域,尝试打破传统展览模式,通过生成式人工智能(AIGC)与艺术展览的融合,打造观众互动驱动、AI 增强的新型展览体验。

研究方法与创新:

技术融合:以 Stable Diffusion 模型为核心,结合低秩适应(LoRA)技术微调模型,生成特定风格艺术作品。同时,整合虚拟现实(VR)与无线射频识别(RFID)技术,构建虚实结合的交互界面。

互动体验:观众可通过带有 RFID 标签的实体(如门票、展品)与虚拟艺术内容互动,借助 VR 设备沉浸式体验展览,实现艺术家与观众之间新的创意桥梁搭建。

创新价值:将 AIGC 技术应用于艺术展览创作与展示,为艺术作品生成和展览呈现提供了新的技术手段。打破传统展览的单向展示模式,通过AI艺术代理,形成观众与艺术家之间的交流和共创,构建了观众深度参与、虚实交互的新型展览生态,为艺术展览行业发展提供了新方向。

课程项目

14. 消防主题多人联机非对称对抗游戏:消防GO

课程与授课教师:

[本科课程:游戏设计]助理教授萧若薇

项目定位:

萧若薇团队与深圳消防部门合作开发的非对称对抗式 XR 教育游戏,以 RFID 与 VR 技术融合实现消防知识的沉浸式传递。

核心内容:

1. 技术架构:

交互设计:警方玩家穿戴 RFID 标签消防服,通过扫描标签触发虚拟灭火动作;匪方通过识别虚拟易燃物制造火势,强化 “现实工具选择 - 虚拟任务执行” 的认知关联。

场景创新:采用 2v2 对抗模式,将消防知识嵌入角色任务与剧情线索,通过社交玩法提升学习动机。

2. 技术优势:利用被动式 RFID 的无供电特性构建低成本虚实界面,系统可快速适配教育、文旅等多场景,具备高扩展性。

3. 应用价值:通过 “科技 + 娱乐” 模式突破传统安全教育的单向灌输局限,经深圳南山区消防支队验证,有效提升公众参与度与知识留存率。

创新价值:

开创 “剧本杀 + 公共安全” 的跨界应用,证明 XR 技术在应急知识普及中的有效性,为同类教育产品提供可复制的技术框架。

15. 数据神植

课程与授课教师:

[本科课程:声音与感官]助理教授徐秋石

核心目标:

探索数据存储的生物化未来,设想通过合成生物化学技术将植物转化为声音数据存储媒介,反思数据时代的物质消耗与媒介创新。融合设计学、生物化学、未来学,以装置艺术形式探讨数据与自然的共生关系,提出 “植物即数据中心” 的思辨性概念。

核心内容

概念构建:

针对未来数据爆炸引发的物质资源需求,提出 “植物数据载体” 设想 —— 利用合成生物技术改造植物,使其具备存储声音数据的功能。

结合声音作为未来主流媒体的趋势,构建 “声音采集 - 植物存储 - 数据可视化” 的闭环逻辑。

装置设计与实现:

物理形态:以锡箔纸、铁丝、木板等材料制作机械花朵装置,通过电线交织模拟植物根茎,营造 “数据植物” 的未来感。

交互机制:

声音触发响应:检测到声音时,灯带颜色从蓝转红,机械花开合,象征数据存储启动;

声音反馈:蜂鸣器模拟 “D、D” 数据传输声,强化科技感与数据流动的隐喻。

创新价值

思辨性创新:

1.提出 “生物数据媒介” 概念,挑战传统数据存储的物理形态(如硬盘、云端),为数据可持续性提供跨学科想象路径。

2.通过 “植物 - 数据” 的非自然联结,批判数据时代对自然资源的过度消耗,倡导 “数据生态化” 的未来愿景。

设计方法论突破:

1.采用 “技术隐喻 + 艺术表达” 的混合手法,将抽象的生物化学概念转化为可感知的装置体验,降低未来科技的理解门槛。

2.探索多感官交互(视觉、听觉)在数据可视化中的应用,拓展信息传递的维度。

16. 声遇园岭:深圳文化可及性互动声音导览

课程与授课教师:

[本科课程:声音设计]助理教授Marcel Sagesser、张婉琳

项目定位:

马塞尔・匝斯与张婉琳教授指导的声音设计课程项目,聚焦文化无障碍,利用声音技术提升园岭社区对多元访客的包容性。

核心内容:

技术应用:

1.开发声音导览小程序,结合地理定位与音频叙事,传递社区历史、居民故事、非遗文化等内容,支持视觉障碍群体独立探索。

2.地铁站口设置声音纪念品装置,用户可将收集的声音片段生成个性化音乐纪念品,强化体验记忆点。

包容性设计:

1.以 “声音无国界” 为理念,兼顾残奥会运动员、游客、本地居民的需求,通过多语言音频与情感化声音设计(如环境声景)降低文化理解门槛。

2.课程与深圳无障碍协会合作,将声音交互作为辅助技术纳入社区无障碍改造标准。

学科交叉:

1.融合声学工程、交互设计、社区人类学,通过 “声音采集 - 叙事构建 - 技术实现” 流程,探索数字技术在公共文化服务中的创新应用。

创新价值:

开创 “声音 + 无障碍” 的社区导览模式,证明听觉媒介在文化传播中的独特优势,为老龄化社会与残障友好型城市建设提供可复制的技术路径。

17. 园岭慢漫游: 园岭社区文化可持续发展的服务设

课程与授课教师:

[本科课程:服务设计]助理教授张婉琳

项目定位:

曹烈铖团队围绕深圳园岭社区的咖啡文化,通过服务设计与沉浸式体验推动社区年轻化与文化传播。

核心内容:

体验体系构建:

1.开发 “园岭咖啡慢漫游体验物料包”,包含环保咖啡杯、社区手册、徒步路线图,用户通过打卡咖啡店收集文化徽章与纪念品。

2.设计 “DIY 个性化纪念杯” 环节,结合咖啡消费与创意创作,强化情感联结。

传播机制:

1.利用社交媒体 “出片有礼” 机制,鼓励用户分享打卡内容,形成 “线下体验 - 线上传播” 闭环。

2.通过帆布袋、魔术贴等周边物料的视觉符号设计,增强社区文化识别度。

可持续性:

1.环保物料(可重复使用咖啡杯)与本地商家合作模式,兼顾文化传播与商业赋能,推动社区经济活力。

创新价值:

以 “咖啡文化” 为切入点,通过轻量化服务设计激活老旧社区的年轻客群,为城市微更新提供 “文化 - 商业 - 体验” 三位一体的解决方案。

18. 烹饪连接:通过AR增强厨房体验

课程与授课教师:

[本科课程:个人系统设计-实体]助理教授诸胜宇

项目定位

聚焦于日常厨房场景,旨在借助增强现实(AR)技术,探索将其与厨房生活深度融合的路径,以提升生活品质与烹饪体验,属于个人系统设计中实体对象设计范畴。

核心内容

1.设计流程:引导学生遵循完整设计流程,从挖掘日常生活设计机会出发,历经市场调研、用户调研、产品需求设计、功能设计、开发及产品评估等环节。

2.技术应用:重点探索如何利用 AR 技术在厨房环境中实现创新应用,比如可能在烹饪指导、食材管理、厨房空间规划等方面提供新的交互体验。

创新价值

1.体验创新:将 AR 这一前沿技术引入厨房场景,打破传统厨房体验模式,为用户带来全新的、沉浸式的烹饪及厨房使用体验。

设计方法创新:

通过完整且系统的设计流程,为实体对象在新技术融合下的设计提供了可借鉴的范式,有助于培养学生的综合设计能力和创新思维。

19. 2050深圳中医功能结合的穿戴衣设计

课程与授课教师:

[研究生课程:工业应用和实践中的设计创新-深圳2050]教授何净植

项目定位:

李昊龙团队面向未来健康需求,设计集成中医理疗功能的智能穿戴设备,探索传统医学与科技融合的前沿形态。

核心内容:

功能创新:

1.多模态理疗:内置传感器与 AI 算法,实现针灸、按摩、艾灸、冷热敷等中医手段的智能调节与个性化方案适配。

2.文化符号转化:将阴阳调和、经络气血、五行理论抽象为服装图案与颜色体系,实现传统医学可视化。

用户场景:针对深圳上班族、老年人、亚健康群体,设计便携穿戴形态,支持通勤、办公等日常场景的健康管理。

技术前瞻性:结合 Midjourney 预测 2050 年技术可行性,提出 “发光电路肌肉激活” 等概念设计,推动中医养生向智能化、时尚化转型。

创新价值:

突破传统中医器具的使用局限,以穿戴设备为载体构建 “预防 - 治疗 - 文化传承” 三位一体的健康生态,为中医药现代化提供设计范本。

参展学生、科研助理

Bryan Anthony、Soohyung Bae、白景文、白伊园、曹烈铖、常英杰,陈佳乐,陈俊宇,程思睿、丁浩、董博、范玉湘、冯暄越、付雪画、葛雅妃、管泽政,宫喜、Paul Hamilton、季佳丽、江炜韬、江雨桐、蒋周铭矩、金仡暄、Ashfaque Khowaja、Gyuwon Sylvia Lee、李福天、李昊龙、李思慧、李雪琳、李梓楠、梁安、林毅龙、刘迪、刘兆蕤、罗幸、马雨欣、马玉晶 、Umid Nazarov、潘雅婷、祁瑞、施涵、唐中慧、汪昱岑、王凯晗、王可卓、温柔斯、文嘉懿、吴圳、夏梓纯、解天择、许可、徐羽萱、许跃骞、张金龙、张静涵、张俊涛、张露文、张雪松、张耀涵、张智铭、张芷祎、张卓伊、张益霖、张振昊、赵勇、郑好、郑雨暄、周奇骏骁